Jawaban atas pertanyaan, “Bagaimana iklim sastra di Fakultas Ilmu Budaya Undip selama masa pandemi Covid-19?” tentu tidak akan menghasilkan suara bulat. Pihak satu dengan yang lain memiliki pendapat tidak sama yang disertai alasan masing-masing. Akan tetapi, satu hal yang pasti bahwa iklim sastra di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (Undip), saat sebelum pandemi melanda umat manusia dengan selama masa pandemi Covid-19 “berbeda”.

Bukan hanya di ranah sastra, berbagai bidang lain juga mengalami perbedaan ketika masa pandemi. Meski demikian, pandemi ini memberikan banyak kemungkinan dalam segala hal, termasuk iklim sastra di FIB Undip.

Sebelum pandemi, berbagai kegiatan sastra seperti diskusi karya sastra, aksi teatrikal, lapak baca, dsb. akan kita temukan di lingkungan FIB di crop circle, Gedung C, Gedung Sejarah, Gedung Serbaguna (GSG), dsb.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa Bahasa dan Kebudayaan Jepang 2018, Naufal Wibawanto, mengaku pernah mengikuti kegiatan Peringatan Hari Tani yang diinisiasi oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Hayamwuruk dan Teater Emper Kampus (Emka) pada 30 September 2019 lalu di crop circle Gedung FIB Undip. Kegiatan ini diawali dengan long march keliling kampus kemudian dilanjutkan panggung bebas yang berisi pembacaan puisi, monolog, aksi teatrikal, dsb. “Saya saat itu ikut baca puisi,” tuturnya melalui pesan singkat (17/3/22).

Di samping itu, Naufal juga pernah mengikuti diskusi buku, bedah buku, atau film yang diadakan oleh kolektif pegiat literasi bernama Kelompok Coba-Coba. Namun akibat pembatasan sosial selama masa pandemi, acara-acara sastra di lingkungan FIB Undip menjadi berkurang. Bagi beberapa pihak kondisi ini membuat mereka mengalami penurunan gairah untuk bersastra, termasuk Naufal yang merasa lebih produktif sebelum pandemi. “Pas masih offline di FIB banyak agenda dadakan yang nggak terduga, Kadang dari komunitas Lagi Coba Coba, ada lapak baca di Gedung C, diskusi buku, bedah buku, atau film bareng mereka (Kelompok Coba Coba),” katanya.

Perlu diketahui, Kelompok Coba Coba—menurut Gregorius Manurung mahasiswa Sastra Indonesia 2018 sekaligus bagian dari kelompok tersebut—merupakan kolektif yang lahir atas dasar ingin meramaikan suasana di kampus. Hanya itu tanpa alasan yang muluk-muluk. “Kebetulan beberapa orang kenal dengan praktik perpustakaan jalanan di kota asal kami. Kebetulan kami mempunyai buku dan beberapa di antaranya nggak ada di perpus[takaan kampus]. Yaudah bikin lapak baca aja,” ungkapnya pada Hayamwuruk (20/3/22).

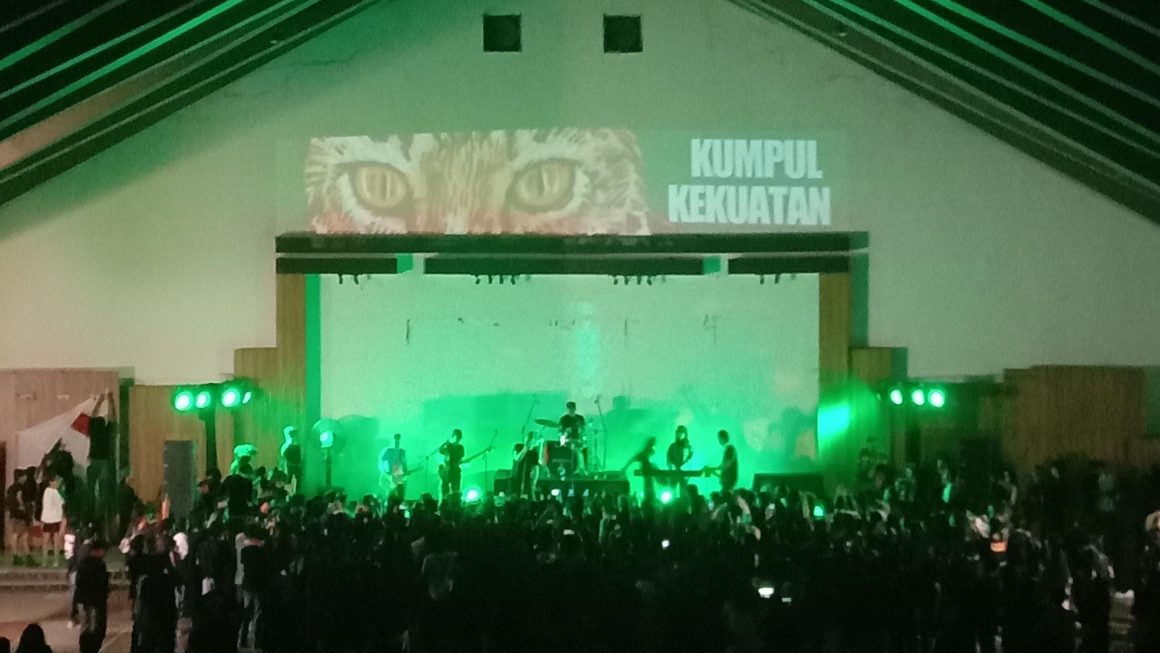

Selain lapak baca dan diskusi, Kelompok Coba-Coba juga membuat website untuk mengunggah tulisan para anggota maupun kontributor serta mengadakan malam apresiasi dan pameran seni visual. Kegiatan tersebut salah satunya pernah dilaksanakan pada 27 Februari 2020 lalu bertajuk “Ketika Kalyan Semua Nyoba Gerak Ampe Mampus (Ketkayambagas)” di GSG FIB Undip dengan berbagai macam kegiatan seperti baca puisi, baca cerpen, pentas musik, dsb.

Kembali ke soal iklim sastra, Naufal menambahkan, ada hal yang berkurang ketika segalanya serba virtual. Terkadang, lanjutnya, dibutuhkan interaksi yang lebih dekat agar suasana menjadi lebih akrab dengan sesama mahasiswa FIB Undip. “Beda sekali dengan sekarang yang apa-apa serba virtual, sense buat giat bersastra jadi turun,” ungkapnya.

Sependapat dengan Naufal, Rizky Riawan mahasiswa Sastra Indonesia 2017 mengatakan kegiatan sastra seperti diskusi, talk show, malam apresiasi, dan sejenisnya lebih utama dilakukan secara offline. Meski demikian, dia menyadari bahwa rasa puas setiap orang tidak sama. “Ada yang cukup dengan kegiatan daring, ada yang kurang,” ucapnya. Dirinya termasuk kategori yang kedua. Oleh karenanya, ia sangat berharap kampus segera dibuka seperti sedia kala.

Namun menurut Rizky, geliat produksi karya-karya sastra masih ada dan ia rasakan sendiri. Tetapi menurutnya, geliat tersebut masih abu-abu (samar). “Ada yang merasa atau tidak, saya pikir [iklim] sastra di FIB dan para peminatnya seperti orang-orang yang makan nasi kucing: ada yang kenyang makan seporsi, atau minta nambah lagi,” ujarnya mengibaratkan.

Di sisi lain, Risha mahasiswa Antropologi Sosial 2020 justru mengaku dirinya belum pernah mengikuti acara sastra karena keterbatasan akses informasi. “Iya, bener, aku belum pernah ikut karena belum dengar juga ada kegiatan itu (sastra) sebelumnya. Sejujurnya justru kalau ada kegiatan diskusi kayak gitu aku suka, tapi karena aku gak tahu informasi kegiatannya jadinya aku gak pernah ikut,” tuturnya kepada Hayamwuruk (17/3/22).

Padahal, meski kegiatan sastra berkurang selama masa pandemi, ada upaya dari beberapa pihak untuk tetap “bersastra”. Upaya tersebut di antaranya dilakukan oleh Komunitas Literasi Sastra Indonesia (Kumis Sasindo). Berdasarkan data yang kami peroleh, Kumis Sasindo setidaknya pernah mengadakan kegiatan sastra dengan memanfaatkan media online, seperti Instagram, Google, atau Zoom. Kegiatan tersebut antara lain Diskusi Beranda Kampus (Dibekam) dan Sesasi Sepisan (Sepisan) dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya.

Selain itu, LPM Hayamwuruk dalam kurun waktu 2019-2022 juga telah menerbitkan berita-berita yang berkaitan dengan sastra baik acara sastra maupun ulasan buku atau film. Acara sastra misalnya Diskusi Dan Apresiasi Sastra “Semarang Dalam Karya Nh. Dini”, Berita Kehilangan (Kumpulan Cerpen Penghilangan Paksa) Sebagai Respons Sastra Terhadap Pelanggaran HAM, “, Dewan Kesenian Semarang Adakan Diskusi “Realisme Dalam Teater”, dsb. Sedangkan untuk ulasan buku di antaranya, Vegetarian: 3 Babak Paling Mengesalkan Tentang Kepolosan dan Mimpi Buruk, Bukan Perawan Maria: Perempuan Dalam Koridor Typo, Mencoba Memahami Bahwa Tidak Semua Hal Selamanya Manis Melalui Amor Fati Dan Alkemis, dsb. Lalu ulasan film, di antaranya Nobody Knows: Kisah Penelantaran Anak, Omoide Poroporo: Memungut Kembali Memori, Semesta, Seni Ditating Jaman: Optimisme Seniman Penyintas ’65, dsb.

Sedangkan dalam ranah kompetisi sastra, ajang kompetisi tahunan Diponegoro Art Competition (DAC) tetap berlangsung. Cabang lomba yang ada di antaranya penulisan puisi, pembacaan puisi, penulisan naskah lakon, penulisan cerpen, dsb. Kemudian ada pula lomba-lomba yang lain seperti Lomba Kritik Lirik Lagu dan Kritik Sinema Tingkat Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Sastra Indonesia Undip bekerja sama dengan Keluarga Mahasiswa Sastra Indonesia (KMSI) Undip pada tahun 2020, Webinar Kebahasaan dengan menghadirkan Ahmad Tohari dan Dr. Ganjar Harimansyah yang diselenggarakan KMSI Undip pada tahun 2020, dan Selasar Sastra Budaya (Seraya) yang digerakkan oleh Bidang Minat dan Bakat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIB Undip dengan mengunggah karya berupa penulisan puisi, baca puisi, poster, musik, fotografi, dsb. yang dikirimkan oleh kontributor (mahasiswa FIB Undip).

Akan tetapi, tampaknya hal itu belumlah cukup. Menurut Gregorius, untuk menyuburkan iklim sastra tidak cukup hanya berfokus pada karya sastra saja. Menurutnya, perdebatan atau polemik semacam perdebatan seni untuk seni atau seni untuk rakyat antara kubu Manifes Kebudayaan (Manikebu) dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) pada 1963 lalu, penting. “Kupikir kalau semua terkesan sepemikiran dan manut-manut aja malah rasanya ada yang ganjil,” katanya.

Selain itu, lanjut Gregorius, kritik secara sosiologis atau kebudayaan pun tak kalah penting. Ia mencontohkan beberapa hal yang sebetulnya perlu untuk dipertanyakan dan ditelaah lebih dalam misalnya soal masih menjamurnya seksisme dalam karya sastra, melihat pengaruh kapitalisme dalam produksi karya sastra, “Atau soal kekerasan budaya seperti buku magnum opus yang ditulis alumnus Sasindo Undip sendiri (Alm.) Wijaya Herlambang; Kekerasan Budaya Pasca 1965,” katanya.

Buku yang terbit pertama kali pada 2013 tersebut membahas bagaimana pembantaian massal pasca peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S) 1965 dilegitimasi dan dinormalisasi melalui produk kebudayaan seperti film, cerpen, atau novel. Hal tersebut dilakukan demi membangun dan memperkuat hegemoni rezim yang Wijaya Herlambang sebut dengan “rezim fasis-kapitalistik”, yakni Orde Baru di bawah kendali Suharto. Melalui praktik ini, rezim Orde Baru berhasil memproduksi dan mereproduksi pandangan seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahwa Komunisme dan praktik kebudayaan kiri lainnya merupakan musuh yang perlu ditumpas habis.

Menurut Gregorius, langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk meramaikan iklim sastra di lingkungan FIB Undip adalah dengan mencari keterhubungan secara personal dengan sastra itu sendiri. Jika tidak ada keterhubungan dan dipenuhi dengan paksaan menurutnya justru akan menjadi boomerang. “Kalau isinya pemaksaan, ya, jadinya kayak kita kelas pas kuliah aja, menjalani bukan karena memang pengen atau butuh, tapi dikondisikan buat butuh,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya pegiat sastra/literasi perlu membuka banyak kemungkinan dari bergiat atau berliterasi. “Tapi, ya, itu, coba cari atau bahkan ciptakan kemungkinan lain,” tambahnya.

Pandemi atau Tidak, Iklim Sastra Tak Jauh Berbeda

Ada kemungkinan lain yang terjadi selama masa pandemi di depan mata kita yang tidak bisa digeneralisasi begitu saja. Dengan adanya Covid-19 ini, beberapa pihak justru merasa lebih produktif. Salman, mahasiswa Sastra Inggris 2018 telah menerbitkan buku kumpulan puisi Galeri Hormonal pada tahun 2021 yang ditulisnya sejak 2019. Penulis bernama pena Zar Mose ini mengaku lebih produktif selama pandemi. “Alasannya ada dua. Pertama, aku jadi lebih banyak waktu membaca buku-buku yang bisa jadi inspirasi dalam kepenulisanku. Kedua, aku merasa lebih banyak waktu untuk merenungkan apa yang sudah terjadi (hal-hal baik dan buruk yang aku hadapi),” tuturnya saat diwawancara via WhatsApp (21/3/22).

Pandemi Covid-19 menurutnya seakan mengistirahatkan hiruk pikuk dunia yang sibuk. Oleh karenanya, jeda tersebut ia manfaatkan untuk berkontemplasi. Selain itu, alasannya untuk terus berkarya bukan hiruk pikuk dunia yang diperlambat pandemi saja. “Dorongan yang membuatku tetap terus berkarya adalah queer people,” terangnya.

Fenomena pandemi Covid-19 ini telah memicu lahirnya istilah karya sastra wabah. Yusri Fajar dalam esainya yang berjudul “Pandemi Covid-19 dalam Cerpen-Cerpen Koran Tahun 2020” yang termuat dalam Antologi Kritik Sastra mengatakan, “Cerpen-cerpen wabah yang bermunculan di koran pada tahun 2020 memicu kemunculan sastra wabah di Indonesia serta menjadi kesaksian dan respons atas pandemi Covid-19 yang panjang. Cerpen-cerpen ini menggambarkan cara pandang anggota masyarakat yang berbeda antara satu dan lainnya.” (Yusri Fajar, 2020:311).

Menurut Khotibul Umam—dosen Sastra Indonesia FIB Undip—fenomena tersebut bukan sesuatu yang istimewa. Sebab wajar saja bagi sastrawan, seniman, maupun akademisi untuk merespons fenomena yang terjadi di sekitarnya.

Ia sendiri misalnya melakukan penelitian terhadap berbagai kelompok kesenian, seni pertunjukan, seni musik, seni tradisional, dsb. terkait resiliensi mereka selama masa pandemi. “Ada yang merespons dengan membuat karya seni dan ada yang merespon dengan penelitian,” tuturnya.

Umam menambahkan, sebenarnya iklim sastra di lingkungan FIB Undip baik-baik saja. Hal ini karena kehidupan sastra sangat luas, tidak sebatas hanya acara-acara tertentu saja. Misalnya, setiap tahun mahasiswa mendapatkan mata kuliah tertentu (penuliasan kreatif/creative writing) untuk mendapatkan materi tentang menulis secara kreatif. “Karena sastra itu kaitannya dengan ilmu dan seni. Mahasiswa belajar di mata kuliah itu sudah bersastra, tetapi kaitannya dengan ilmu sastra. Banyak orang menulis puisi entah di media sosial, entah menerbitkan buku atau bukan, itu sudah menjadi seniman atau sastrawan,” imbuhnya.

Dia menegaskan, subur atau tidaknya iklim bersastra tidak dapat hanya dilihat melalui seberapa seringnya acara digelar dan kuantitas audiensnya saja. “Kamu mengejarnya kuantitas atau kualitas? Karena menurutku [iklim sastra] sebenarnya baik-baik saja,” tegasnya.

Menurutnya, jika anggapan mengenai iklim sastra yang lesu juga mengarah ke alumnus jurusan Sastra yang sebagian besar tidak menjadi sastrawan, pemaknaannya terlalu sempit. “Kehidupan sastra atau mungkin berkebudayaan itu luas banget, entah kamu, rekan-rekanmu yang satu program studi dan fakultas, entah dosen-dosenmu, masing-masing berkarya secara akademis di keilmuan masing-masing maupun berkarya di wilayah kebudayaan yang bisa jadi lebih luas,” ujarnya. “Jadi kalau yang dikejar hanya sekadar yang berhasil itu menjadi penulis, ya, itu sebenarnya malah mundur beberapa puluh tahun menurutku,” tambahnya.

Karena pada dasarnya, ia melanjutkan, mahasiswa sastra tidak dididik untuk menjadi sastrawan. Melainkan peneliti sastra. Namun, bukan berarti mereka tidak bisa menjadi seorang penulis atau sastrawan. Justru, seharusnya mahasiswa sastra memiliki kemampuan yang lebih baik karena mempelajari teorinya. Hal ini lah yang dilakukan Mellyana Dhian Isvandiary, mahasiswi Sastra Indonesia 2018. Novelnya yang berjudul Dear Imamku pada tahun 2020 telah berhasil diangkat ke layar lebar.

Mellyana adalah satu dari sekian mahasiswa sastra yang berhasil menerbitkan buku. Nama lain misalnya, Hana Firya Putri Arimbi (Sastra Indonesia 2017) dengan karyanya Secret Admirer dan Secret Admirer 2, Genisti Arselia Gusmiarnum (Sastra Indonesia 2020) dengan buku kumpulan puisi Dewasa Ditoreka Kelam, Sekar Tri Jayanti (Sastra Indonesia 2020) dengan buku puisi Secangkir Rindu, dsb.

Dengan demikian, jika berbicara tentang iklim sastra di FIB Undip selama pandemi tidak bisa melihat dari satu sisi saja. “Kalau acara memang berkurang jauh karena selama 2 tahun ini ada pembatasan sosial. Tapi dari sisi produksi, ya, tetap saja banyak orang tetap menulis, banyak orang tetap mengkritik, banyak orang tetap mengkaji,” tutur Khotibul Umam.

Reporter: Sun, Malia, Farijihan

Penulis: Farijihan

Editor: Rilanda